前回のコラムに引き続き建設キャリアアップシステム登録方法について解説いたします。

今回は技能者登録についてです。

解説は最も実例が多い、事業者が技能者を代行してインターネット申請を行う場合を前提としています。

公共工事も経営事項審査も初めてという方でも安心です!

公共工事受注後も完成検査まで相談にお答えします。

まずは経審から一緒に始めませんか。

代行申請の条件

事業者が代行申請を行うためには、事業者登録申請が完了し事業者IDを取得していなければいけません。

まだの場合は、まず事業者登録を行う必要があります。

インターネット申請ができない場合があります

建設キャリアアップシステムの登録申請方法は、インターネット、郵送、窓口申請の3種類ですが、本人確認書類によっては窓口申請のみしか認められない場合があるため注意が必要です。

運転免許証、マイナンバーカードといった顔写真付きの本人確認書類を準備できない場合は、窓口申請のみの受付となります。

登録の流れ

それでは技能者登録の流れについて解説いたします。

事業者登録とは異なる部分もありますのでご注意ください。

- 事前準備

技能者への説明、代行申請同意書類等の準備

添付書類等の収集 - 登録内容の入力

事業者ID、パスワードでシステムにログイン

技能者情報の登録 - 申請

すべての入力が完了したら内容を送信し申請を行う - 事業者登録料の支払い

申請完了後、通知される案内により支払いを行う - 登録内容の修正

内容に不備があった場合に送付されるメールにより確認、修正 - 事業者登録の完了

事業者登録料の支払い完了後、技能者ID、パスワード、建設キャリアアップカードが発行される - 終了

上記の3.申請から6.事業者登録の完了(IDの発行)までに約3週間を要しています。(2019年11月現在)

登録内容の修正等が必要となった場合は、更に時間を要することとなりますので、マニュアルの確認を怠らないようにしましょう。

申請書類のボリューム

申請書のボリュームをイメージしていただくために、事業者登録の解説と同様に紙による申請を例にします。

技能者登録の申請用紙は全部で10枚となります。

大まかな項目は

- 本人確認書類

- 技能者情報

- 所属事業者

- 加入社会保険等、健康診断受診状況

- 職種、経験、学歴、登録基幹技能者資格保有情報

- 保有資格

- 研修等受講歴

- 表彰等の履歴

- システム利用規約同意書

- 代行申請同意書

9枚目は「システム利用規約同意書」で署名または記名押印するだけなので、実質9枚といえるでしょうか。

保有資格、研修等受講歴、表彰等の履歴といった項目は、技能者一人一人の年齢や経験によって記載内容も当然ですが違ってくると思います。

この申請書に加えて、申請内容を証明するための確認書類を添付して申請を行います。

マニュアルの準備

不備による訂正をなくすためにも、マニュアルを確認しながら申請書を作成していく必要があります。

事前に専用ホームページよりマニュアルを確認し手元に準備してください。

建設キャリアアップシステム専用ホームページ

HP画面右側の「サポート」としたメニューを開くと各種マニュアルがあります。

技能者登録の代行申請では、 『「技能者情報登録申請書」の手引』 、「インターネット申請ガイダンス|技能者情報登録」、 「インターネット申請ガイダンス|代行申請 技能者情報登録」 がマニュアルとなります。

『「事業者情報登録申請書」の手引』 は、郵送、窓口申請についてのマニュアルですが、項目別の説明(考え方)が詳細に記載されています。

また、事業者登録申請時に使用したものと同様の「加入社会保険等 証明書類見本一覧」、「登録申請書コード表」も入力時の確認に必要となります。

このほかにも勉強会資料、動画による解説等があります。

時間に余裕がある方は、そちらの方もご覧になってください。

事前準備

今回は技能者本人に代わっての代行申請となるため、事前に代行申請同意書等への署名、資格証明書類等の提供を受けなければなりません。

準備が必要となるのは次のとおりです。

同意書類

- 代行申請同意書

- 個人情報取り扱い同意書

- システム利用規約同意書

これらの同意書類は、専用ホームページまたは建設キャリアアップシステム内のメニューより取得することができます。

技能者の人数が多い場合、代行申請同意書は事業者が記入する部分(事業者名、ID等)を記入したものを、技能者の人数分コピーして使用することができます。

コピー後、代行申請書の代表者印を押印し各技能者へ配布することで、わずかですが手間を省くことができます。

申請する技能者が未成年者等である場合は、法定代理人の同意、証明書類が必要となります。

カード用写真

技能者のカードに使用する写真を準備します。

写真はJPGファイル形式で、画像サイズは294×378ピクセルとなっています。

写真が小さすぎたり、ファイル形式が異なったりを防ぐためにも、事業者が技能者の皆さんを撮影してあげた方スムーズです。

本人確認書類

インターネット申請の場合、顔写真付きの本人確認書類が必要となります。

- 1点でよいもの

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- 2点必要なもの

パスポートに加えて、現住所が確認できる書類- 住民票

- 健康保険被保険者証

- 年金手帳・年金定期便

- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

- 印鑑登録証明書

- 特別永住者証明書

- 在留カード

通称名、旧姓名確認書類

通称名、旧姓名を登録する場合に証明書類が必要となります。

通称名の確認は住民票、旧姓名の確認は戸籍謄本または旧姓の記載のある住民票、免許証となります。

また、保有する資格証等に記載されている名称が旧姓名の場合も証明書類が必要となります。

加入社会保険等証明書類

健康保険、年金保険、雇用保険、建退協、中退共、特別労災への加入状況に応じた証明書類が必要となります。

証明書類として、どのようなものがあるのかについての詳細は、建設キャリアアップシステム専用ホームページに掲載されている「社会保険等 証明書類見本一覧」を参照ください。

主任技術者になるために必要な学歴を証明する書類

指定学科を卒業し主任技術者となっている場合は、卒業証明書が必要となります。

その他証明書類

技能者の状況に応じて、登録基幹技能者資格等の証明書類が必要となります。

書類の電子化

書類はJPGファイル形式の電子ファイルとして提出することになります。

上で記載した写真撮影と同じく、スムーズに進めるためには、技能者に書類をそのまま持ってきてもらい、事業者が電子化の作業をした方がよいと思います。

登録内容の入力

必要書類の準備が整ったら、システムへの入力作業となります。

システムへは事業者IDでログインし、代行申請メニューより作業を行います。

また、代行登録担当者としてのIDを作成することもできます。

多くの技能者を登録する必要がある場合、複数名の代行登録担当者を設定することで同時に申請作業を進めることができます。

ただし、不備があった場合はそのデータを作成した方(ID)でなければ修正ができないため、この点は注意が必要です。

利用環境に応じて運用方法を検討してください。

入力を途中でやめるときは一時保存ボタン

入力を途中で終了しなければならない場合、一時保存ボタンで保存ができます。

1件登録とエクセルフォーマット利用

入力方法として、1件登録とエクセルフォーマットによる一括登録があります。

エクセルフォーマットによる一括登録は、会社情報等、技能者に共通する情報入力が軽減されますが、すべての情報項目に対応していません。

取り込んだ後、不足項目の入力、証明書類の添付を行う必要があります。

またエクセルフォーマットの取り扱いにも注意が必要で、入力方法を誤ったり、書式を変えてしまったことにより、うまく取り込むことができないといったことも発生しているようです。

登録する技能者が数名の場合は、1件登録が確実です。

今回のコラムでは1件登録について解説させていただきます。

エクセルフォーマットを使用する場合は解説書を十分理解のうえ、少人数で試してみて問題なく利用できることを確認したうえで使用することをお勧めします。

機会がありましたら、エクセルフォーマットについての解説を行いたいと思います。

また、エクセルフォーマットを利用する場合も、一括登録対象外の項目の入力や、証明書類の添付については1件登録と同様のシステム操作となります。

同意書類、本人確認書類の添付

では、登録を開始します。

まず、同意書類、本人確認書類の添付からです。

JPGファイル形式で準備した、同意書類や本人確認書類を画面上およびマニュアルに従って添付します。

ファイル形式、写真のサイズに間違えがないか改めて確認を行ってください。

技能者情報登録

住所氏名等

つづいて、技能者の住所、氏名等を入力します。

氏名はミドルネームも入力可能となっています。

日本国籍、外国籍、漢字文化圏の外国籍等によって入力箇所が異なってくるため、注意してください。

システム上、入力できない旧漢字の場合は異体字(読み方、使用方法が同一の漢字)を使用して入力します。

逆に、紙の申請書を使用する場合は、本人確認書類と同じ漢字を記入、異体字は使用できないこととなっています。

NAME(アルファベット表記)欄はすべて大文字で入力します。

外国籍の方(漢字圏を除く)は技能者氏名欄には入力しないでください。

生年月日、住所、電話番号等についても画面上の説明(文字の半角全角、「-」ハイフンの有無等)に従って入力します。

メールアドレス、カード送付先住所

メールアドレスは、技能者本人のアドレスを登録します。

どうしてもメールアドレスを準備できない場合は、代行者が管理用のメールアドレスを準備して対応してください。

建設キャリアアップカード送付先住所については、初期設定では現住所への送付となっています。

この部分は確実に郵便を受け取ることができる代行事業者の住所に設定し、代行事業者から技能者本人へ手渡すのが確実だと思います。

緊急連絡先

緊急時の連作先を入力します。

初期設定で緊急連絡先住所は現住所と同一住所になっています。

現住所と緊急連絡先住所が異なる場合は入力します。

所属事業者登録

社会保険等を支払っている事業者が主たる事業者となります。

一人親方の場合は、個人事業主として自身の情報を登録します。

入力内容に迷うことはそれほどないと思いますが、入力画面に表示されている入力方法を確認のうえ、作業を進めてください。

加入社会保険、健康診断受診状況等

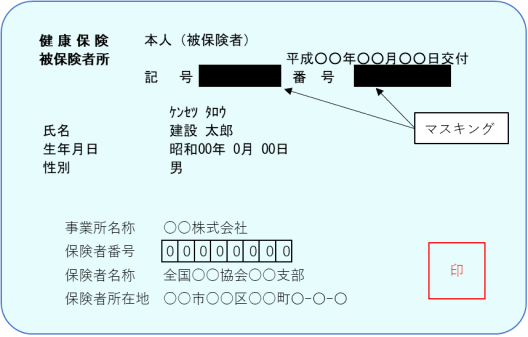

健康保険

健康保険の入力はいくつか注意が必要です。

入力時の誤りについては、事業者登録と同様の注意が必要ですので、ご確認ください。

また添付書類で、不要な場所をマスキングしていないといった不備も見られています。

例)

このほか、画面に表示されている説明を見落としすることなく入力を進めてください。

例)保険者番号の「・」、「-」等の記号は入力しない

年金、雇用保険等

年金、雇用保険等につきましても、画面上の説明、マニュアルを確認し入力してください。

記号の有無等、ちょっとしたことで不備となってるケースが非常に多くみられるようです。

労災保険特別加入の証明書類は、「特別加入」が確認できる書類を添付してください。

職種、経験、学歴、登録基幹技能者資格保有情報

職種は主たる職種1つ、その他従事する職種4つを登録できます。

職種はシステムのリストから選択していき、複数の職種を選択した場合は主たる職種にチェックをつけてください。

また、過去の職歴については50字までで入力できますが、技能者本人が入力することとなっています。

技能者本人が入力した経歴について、事業者が証明するといった形をとっています。

登録基幹技能者

登録内容の中で登録基幹技能者の項目があります。

登録基幹技能者はゴールドカードからスタートできますので、該当する方は忘れずに登録してください。

証明書類は、免許証サイズの「登録基幹技能者講習修了証」で、それ以外のものは認められませんので注意してください。

保有資格および研修、表彰等履歴

保有資格はリストから選択して入力します。

リストに無い資格については、手入力により登録します。

日付は次のように取り扱います。

- 有効期限と取得年月日がある場合

有効期限年月日を入力 - 取得日と登録日がある場合

取得日を入力

研修、表彰等の履歴がある場合、これらも入力し入力作業終了となります。

申請

必要事項の入力が完了したら内容を送信します。

まず内容確認ボタンにより、入力内容、添付書類について確認を行い、問題なければ申請ボタンを押し登録申請の完了となります。

登録料の支払い

申請が完了すると支払い内容入力画面となります。

クレジット払い、コンビニ払い、ゆうちょ振替いずれかの方法により支払いを行ってください。

インターネット申請の場合の登録料は一人2,500円です。

支払いは代行事業者が行うことができますが、技能者一人一人個別に支払わなければなりません。

複数人分を合算して支払うことはできませんので、ご注意ください。

登録内容の修正

登録申請内容に不備があった場合は、登録済みのメールアドレスへ通知があります。

システムへログインし、不備を修正したうえで再度申請します。

技能者登録の完了

すべての手続きが完了すると、技能者本人および所属事業者、代行申請事業者のメールアドレス宛に登録完了が通知されID等が発行されます。

建設キャリアアップカードは送付先住所へ簡易書留で配達されます。

以上で手続き完了となります。

技能者登録申請は、申請対象者それぞれで登録内容が異なり、登録項目も多岐にわたるため所属技能者が多い場合は大変かもしれません。

導入を予定する場合は、十分に時間の余裕をもって進めてください。

公共工事専門の行政書士が全力でサポートいたします!

詳細はクリック!

↓↓↓↓↓

長崎県を中心に駆け回る!

【かきた行政書士事務所】